桜色の記憶

青い空に浮かぶ白い雲を見上げながら、ヒロコは学校の正門を出た。女学校の制服の襟元を整えると、友人たちに声をかけた。

「ねえ、今日は弘前公園に寄っていかない?」

昭和25年の弘前の春は、いつもより暖かく訪れていた。桜の蕾もほころび始め、もうすぐ満開を迎えようとしていた。ヒロコの家は弘前公園から歩いて30分ほどの場所にあり、彼女にとって公園への寄り道は日常の小さな冒険だった。

「いいわね!」と真知子が即座に答え、続いて文子と淑子も頷いた。四人は並んで坂道を下り始めた。

「でも、バス代は?」と淑子が心配そうに尋ねた。

ヒロコは微笑んで答えた。「歩いて帰ればいいのよ。そうすればバス代でお団子が買えるわ」

「あなたって、いつも考えてるのね」と文子が笑った。

弘前公園へ向かう道すがら、古い町並みが続いていた。瓦屋根の家々や、石畳の小道は、時間が止まったかのようだった。

「あそこ!」と真知子が指差す先には、創業百年を超える老舗の和菓子屋「松風堂」があった。店先には季節の和菓子が並び、中でも桜色の団子が四人の目を引いた。

「いらっしゃい」と店主の老婆が笑顔で迎えてくれる。

「桜団子を一つください」とヒロコが小銭を出した。

「みんなで分けるの?」と老婆は優しく尋ねた。「それなら、ひとつおまけしてあげるよ」

感謝の気持ちを伝えると、四人は弘前公園へと足を運んだ。

弘前城を背景に、お堀の周りには桜の木が立ち並び、間もなく満開を迎える花々が風に揺れていた。四人は石橋の上に腰掛け、団子を分け合った。

「甘くておいしいわね」と真知子が口の端に残った餡子を拭いながら言った。

その時、公園の一角から賑やかな声が聞こえてきた。満開に近づく桜の木の下では、赤ら顔の男性たちが盃を交わしていた。酒瓶が何本も並び、大きな声で歌を歌う者もいる。

「また飲兵衛たちね」と文子がため息をついた。

ヒロコは眉をひそめた。毎年この季節になると、弘前公園は花見客で賑わうが、中には酒に酔って騒ぐ人たちもいた。彼らは遠目には楽しそうに見えたが、近くを通ると酒の匂いがきつく、時には下品な冗談を言い合う声も聞こえてきた。

「あんな風に酔っ払うなんて、嫌だなぁ」とヒロコは小声で言った。

「大人になっても、あんな風にはならないようにしましょうね」と淑子が真面目な顔で約束するように言った。

四人は飲兵衛たちから離れた場所へと移動し、お堀の周りを歩き続けた。その時、お堀の向こう側から声が聞こえた。男子高校生の一団が手を振っていた。制服の襟元から判断すると、近くの男子校の生徒たちのようだった。

ヒロコは迷いなく手を振り返した。

「ヒロコ!何してるの?」と淑子が驚いた顔で言った。「男子に手を振るなんて不良よー」

「どうして?ただ挨拶しただけじゃない」とヒロコは首を傾げた。

「男女七歳にして席を同じくすべからず、って先生も言ってたでしょ」と文子が真面目な顔で告げた。

ヒロコは肩をすくめた。「時代は変わったのよ。こんな古い考え方、いつまでも続くと思う?」

四人は公園内を歩き続けた。弘前城の石垣に触れ、天守閣を見上げ、時間を忘れて過ごした。

「あれ、もう五時?」と真知子が驚いた声を上げた。「帰らなきゃ」

急いで公園を出ようとした時、一台のトラックが道路脇に停まった。

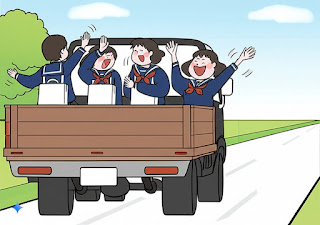

「お嬢さんたち、歩くのは大変だろうから乗ってけー」と優しい運転手が声をかけてくれた。

「ありがとうございます!」と四人は嬉しそうに荷台に乗り込んだ。

風を切って走るトラックの上から見る弘前の町並みは、いつもと違う景色に見えた。ヒロコは深呼吸をして、この瞬間を心に刻み込んだ。

家の前で降ろしてもらい、ヒロコは玄関を開けた。

「ただいま」

「こんな時間まで何してたんだ?」とおばあさまの厳しい声が響いた。おばあさまはヒロコを育てる中心的な存在で、厳格な教育方針を持っていた。

「学校でお掃除をしていたのよ」とヒロコは咄嗟に言った。

おばあさまはじっとヒロコを見つめ、そっと彼女の肩に手を伸ばした。指先に桜の花びらがついていた。

「じゃあ、この桜の花びらはなんだい?」おばあさまの口元に笑みが浮かんだ。「弘前公園で寄り道して来なんじゃないかい?」

ヒロコは赤面しながらも、その日の出来事を正直に話した。お団子のこと、友達と過ごした時間のこと、男子高校生のことも。飲兵衛たちのことは、おばあさまを心配させないよう、あえて話さなかった。

予想に反して、おばあさまは厳しく叱らなかった。

「わしも若い頃は同じだったよ」とおばあさまは懐かしそうに言った。「春の弘前公園は、いつの時代も若者の心を躍らせるものさ」

その夜、ヒロコは日記にその日の出来事を綴った。まだ見ぬ未来への期待と、今この瞬間の幸せを大切にしようという思いを。

「明日は観桜会だ」とヒロコは日記の最後にペンを走らせた。「きっと素敵な一日になるわ」

窓の外では、春風が弘前の町に桜の香りを運んでいた。時代は変わりつつあっても、桜の美しさと若者の心は、いつの時代も変わらないものだった。

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

コメント

コメントを投稿